[책] 쓰지 못하리라 확신할 때 쓰기 시작합니다, 이탈로 칼비노

The Written World and the Unwritten world라는 제목으로 이탈로 칼비노의 에세이집이 나왔습니다. 한글제목으로 번역해보자니 엄두가 나질 않습니다. 그 만큼 제목이 오묘합니다.

The Written World And The Unwritten World: Essays - Italo Calvino

https://www.goodreads.com/book/show/22749722-the-written-world-and-the-unwritten-world?from_search=true&from_srp=true&qid=Dzha90Laep&rank=1

구글북 샘플(30페이지 정도 읽을 수 있습니다)

https://play.google.com/books/reader?id=jIidBAAAQBAJ&pg=GBS.PT5&hl=en

이탈로 칼비노

https://namu.wiki/w/%EC%9D%B4%ED%83%88%EB%A1%9C%20%EC%B9%BC%EB%B9%84%EB%85%B8

'성문계와 불문계'

이탈로 칼비노의 에세이 모음집 신간인데 제가 멋대로 한자번역해보니 이렇게 됩니다. 한자로는 잘도 번역되네요. 어찌 생각하면 한국어에서 요구되는 단어나 문장에 포함된 정보가 더 정교한 걸까요, 저의 모국어가 한국어라서 더 세밀하게 구분되는 언어정보에 민감한 걸까요. 원서라고 하지만 이탈리아어 작품을 영역한 것입니다.

하여튼 간에 신간에 대한 매스컴의 반응을 검색했더니 가디언지와 파리 리뷰에서 관련 정보를 찾았습니다. 전자는 서평이고 후자는 동 제목의 강의전문이었습니다. 일부 번역해서 옮겨봅니다 다음은 가디언지 기사 일부입니다.

“within books, experience is always possible… its reach does not extend beyond the blank margin of the page”. The external world, meanwhile, remained to him a stubborn and unpredictable mystery, one that never stopped “surprising me, frightening me, disorienting me”. This predicament, Calvino argues, was particularly stark for an Italian. His was a country that in its politics refused beginnings and middles and endings, a place “where many mysterious things happen, which are every day widely discussed and commented on but never solved; where every event hides a secret plot”.

칼비노는 "책 안에서 경험은 언제나 가능하다... 그 범위는 페이지의 빈 여백 너머로 확장되지 않는다"며 한편 외부 세계는 그에게 완고하고 예측할 수 없는 미스테리로 남아 있었으며, "나를 놀라게 하고, 두렵게 하고, 방향을 잃게" 하는 것을 멈추지 않았습니다. 칼비노는 이러한 곤경이 이탈리아 사람에게는 특히 극명하게 드러난다고 주장합니다. 이탈리아는 정치에서 시작과 중간, 끝을 거부하는 나라로, "매일 많은 미스터리한 일들이 일어나고 널리 논의되고 논평되지만 결코 풀리지 않는 곳, 모든 사건에 비밀스러운 음모가 숨겨져 있는 곳"이었습니다.

Calvino’s eventual response to a Liberation special on “why do you write?” becomes a meditation not only on his restless doubts (“I write because I’m dissatisfied with what I have already written and would like in some ways to correct and complete it, offer an alternative”) but also a kind of deconstruction of the unconscious strategies of the creative process: “I have the thought: Ah! How I’d like to write like X! Too bad it’s completely beyond my capabilities! Then I try to imagine this impossible undertaking, I think of the book I will never write but would like to read, to put beside other beloved books on an ideal shelf. And suddenly some words, sentences appear in my mind…”

"왜 글을 쓰는가?"에 대한 Liberation지 특집에서의 칼비노의 최종 답변은 그의 불안한 의심("내가 이미 쓴 글에 불만족스러워서 어떤 식으로든 수정하고 완성하고 대안을 제시하고 싶어서 글을 쓴다")에 대한 명상이 될 뿐만 아니라 창작 과정의 무의식적 전략을 일종의 해체하는 것이기도 합니다: "이런 생각이 들었어요: 아! 이렇게 쓰고 싶은데! 안타깝게도 그것은 내 능력을 완전히 벗어났습니다! 그런 다음이 불가능한 사업을 상상하려고 노력하고, 결코 쓰지 않을 책이지만 읽고 싶은 책을 생각하여 이상적인 선반에 다른 사랑하는 책 옆에 놓습니다. 그리고 갑자기 어떤 단어, 문장이 내 마음에 나타납니다..."

https://www.theguardian.com/books/2023/jan/10/the-written-world-and-the-unwritten-world-by-italo-calvino-review-exquisite-flights-of-imagination

아래 링크의 파리 리뷰 웹페이지에는 이 책의 119페이지부터 130페이지에 있는 책과 동명의 강의 전문이 실려 있습니다. 일부러 스탠포드 대학에서 꼽아서 재언급한 부분을 가져왔습니다.

The Written World and the Unwritten World

1983년 3월 30 뉴욕대, 제임스 렉처.

https://www.theparisreview.org/blog/2023/01/05/the-written-world-and-the-unwritten-world/

(쓰기) 불가능한 책을 쓰는 것에 대해

In a lecture delivered in New York in the spring of 1983, Italo Calvino remarked that ‘most of the books I have written and those I intend to write originate from the thought that it will be impossible for me to write a book of that kind: when I have convinced myself that such a book is completely beyond my capacities of temperament or skill, I sit down and start writing it.'

내가 쓴 책과 앞으로 쓸 책의 대부분은 내가 그런 종류의 책을 쓰는 것은 불가능할 것이라는 생각에서 비롯됩니다. 그런 책은 내 기질이나 능력으로는 도저히 쓸 수 없다는 확신이 들었을 때, 나는 앉아서 책을 쓰기 시작합니다.(딮엘 번역)

https://bookhaven.stanford.edu/2014/10/03/

칼비노 자신이 언급했고 딮엘 번역으로 보면 이 책의 한글 제목은 '(내가 혹은 남이) 쓴 세상과 (내가) 앞으로 쓸(쓰고 싶은) 세상'이 맞겠네요. '쓴 세상과 쓸 세상'도 이상하고 칼비노의 의도로 보면 '불립문자를 쓰고 싶다'인데요. '모든 씌여진 세상(책)들과 아직 써지지 않았지만 쓰고 싶은 세상' - 이러면 너무 길어서 낭패죠. ![]()

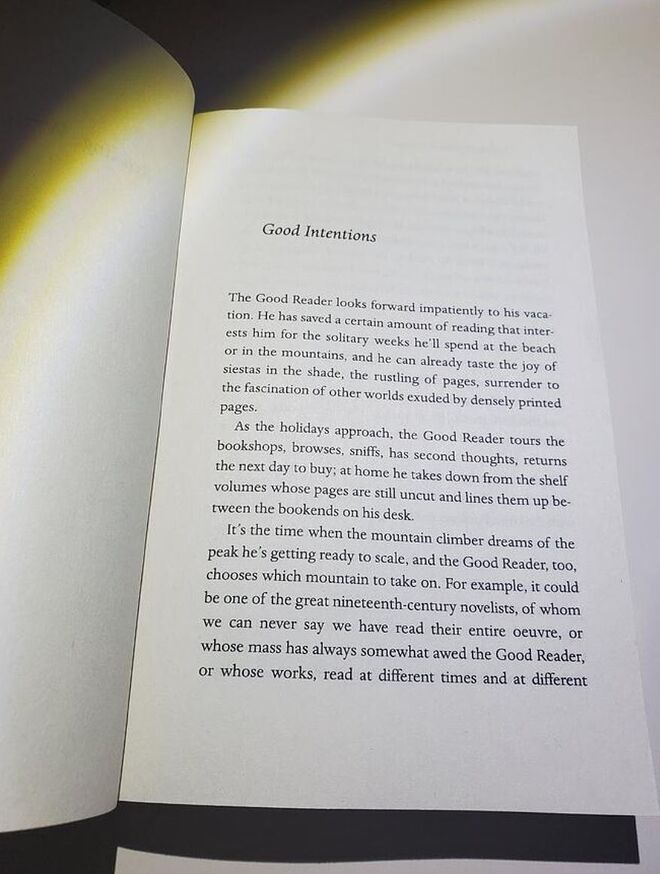

첫 에세이인 Good Intention을 읽어봤습니다. 어디서 본 것 같이 익숙한데 전에 읽지 않았다고 치면 책에 대한 평소의 생각이 제가 하는 행태와 너무 비슷하고 예전에 유시민 작가의 집에서 작가가 그랬듯 이 곳 저 곳에 책을 널어놓은 행위도 씌여 있습니다. 도서관에서 신간을 우연찮게 빌렸는데 이 책은 이북으로 구입을 해야겠습니다.

이탈로 칼비노의 책은 나중에 즐겨 읽을 책으로 모아놓고만 있는데요. 문장이 전체적으로 어렵지는 않지만 보석같은 단어가 가끔 튀어나옵니다. 영역이라 하더라도 아마 원문을 살렸겠다는 심증이 가는 단어들의 조합이죠. 한강 작가의 소설을 보면 영역자의 힘이 돋보이는가 하면 파친코의 경우처럼 이민자의 영어가 느껴지는 경우도 있습니다.

보르헤스나 칼비노처럼 영어권 작가가 아님에도 영역 작품이 돋보이는 것은 다른 모든 장점들과 더불어 (제 생각) 고전작품들에 대한 감상을 공유하고 나아가 언어구사에 있어 라틴어나 프랑스어 스페인어등(모두 라틴어에서 비롯)의 단어를 사용함으로써 문장을 신선하고 신비롭게 만드는 단어들을 보석처럼 박아놓는 특징 때문 아닐까 합니다. 이런 경우 (영역에 해당) 번역자 입장에서는 거저먹는 번역(아, 너무 싸게 말했나 싶지만) 아닌가 싶기도 합니다.^^

또 다른 에세이 한 편이 텔레그라프 지에 게재되어 있는데 번역에 관한 내용입니다. 내용이 좋아서 읽다가 급히 추가합니다.

텍스트 번역은 그 텍스트를 제대로 읽는 법 - 이탈로 칼비노

Translating a text is the true way of reading it

1982년 6월 4일 로마에서 열린 콘퍼런스(Bollettino d'informazioni 32, no.3 Sep-Dec 1985 게재)에 발표된 글입니다. 에세이집에는 88페이지부터 95페이지에 동명의 에세이가 실려있습니다.

https://www.telegraph.co.uk/books/non-fiction/italo-calvinos-guide-translation/

칼비노가 번역에 대한 이야기를 이탈리아- 영어 번역 콘퍼런스에서 발표한 이 글은 번역과 원문의 차이에 대한 칼비노가 발견한 부분들을 비교적 일반화해서 표현했습니다. 밀란 쿤데라도 비슷하긴 했었는데 구체적 예를 들었고 매우 민감하게 대처했었습니다. 이 태도가 왜 다른가 했더니 밀란 쿤데라는 알파벳 계열 언어 뿐만이 아니라 전 세계로 번역된 결과를 들었었고 칼비노는 영어, 프랑스, 스페인 정도에서 논하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 칼비노의 글에는 번역에 대한 우리(한국인)의 어려움 또는 고민과 공감하는 부분이 많이 나옵니다.

https://www.goodreads.com/book/show/28637.The_Art_of_the_Novel

알파벳 계열 번역에서조차 칼비노가 제시하는 심각한 의미 변질이 있으니 한국어로의 번역에는 얼마나 많은 의미 손실이나 변질이 있을까요. 비록 이탈리어 원작의 알파벳 언어 간의 번역에 대한 내용과 이탈리아어에 한정한 글로 마무리되긴 하지만 얼마든지 '번역'이라는 개념에도 통용될 작가의 경험입니다. 특히 발터 벤야민의 번역가의 책무와 같이 읽으면 음미하게 될 말이 많이 나옵니다.

발터 벤야민의 '번역가의 책무' 한글 번역을 찾아서 링크합니다.

번역가의 책무(1/3)

https://generallylucky.tistory.com/303

번역가의 책무(2/3)

https://generallylucky.tistory.com/307

번역가의 책무(3/3)

https://generallylucky.tistory.com/311

- Krishnamurti

| 글쓰기 |

현재완료와 미래완료는 어떨까요?

완료형이라는 시제 자체가 한국어에는 없기때문에 표현되기 어려운건 아닐까 싶기도 합니다